Atelier du 3e étage

.

Les objets

Peinture

Le Triomphe d'Alexandre le Grand

vers 1875-1890

Cette œuvre, probablement commencée durant l’automne 1873, est datée par Henri Rupp, légataire universel de Gustave Moreau, de 1890. Le peintre en était satisfait puisqu’il la signa deux fois et refusa de la vendre au collectionneur Antony Roux projetant de lui céder une variante qui ne fut jamais achevée. Il s’agit là d’une scène de triomphe, celui d’Alexandre le Grand sur les armées de Porus, roi de l’Inde du Nord, en 326 av. J.-C. Le vainqueur est juché sur un trône monumental surplombé par une statue de la Victoire. Le vaincu, à ses pieds, soumis, tend le bras dans un geste d’imploration. Le paysage est celui d’une Inde rêvée, imaginée. Pour construire cette fantasmagorie qu’évoque Jean Lorrain au chapitre 31 dans son roman Monsieur de Phocas, Gustave Moreau use du riche fonds documentaire qu’il s’est constitué. Mêlant des références à l’hindouisme et au bouddhisme, il copie, décalque inlassablement dans des publications comme Le Magasin Pittoresque, Le Tour du monde ou dans le livre de Gustave Le Bon Civilisations de L’Inde publié en 1887. Le modèle de certains éléphants est à chercher dans des photographies qu’il avait en sa possession, certaines anonymes, d’autres dues à Henri Dixon ou Gambier Bolton. Les copies, exécutées en novembre 1873 au Palais de l’Industrie, d’après des photographies de sculptures ou d’architectures indiennes, dues à Samuel Bourne ou au Captain Lyon (provenant de la collection Cernuschi) lui seront aussi fort utiles. Il se servit également les études exécutées d’après l’Histoire et figure des dieux des indiens ou Théogonie des Malabariquois un recueil de gouaches d’inspiration mythologique peintes au XVIIème siècle en Inde du Sud. Tout ces documents, et d’autres, ont concouru à la création de cette civilisation moréenne dont parle Victor Segalen. Selon lui, Moreau : « n’a pas voulu rebâtir des mondes en poussière, des murailles envolées : il s’est fait, pour lui seul, une maison singulière et somptueuse, une demeure cette fois d’un personnalisme singulier, bien à lui ; et pour cela, on peu affirmer la durée de son appareil, de ces bâtis solides parce qu’irréels. Vraie parce que puissamment imaginée, belle parce que tenue, cohérente dans sa multiplicité, depuis les ciels tendres comme des étoffes apprêtées pour jouer un ciel de frise jusqu’aux parois qui sont encore des mosaïques constellées comme d’autres firmaments […] Moreau pouvait s’y promener avec la démarche d’un créateur au septième jour. L’œuvre était bon. »

Peinture

Jupiter et Sémélé

Commandé par Léopold Goldschmidt en 1889, achevé en 1895

La première esquisse de cette peinture est datée de 1889, mais elle ne fut livrée à Léopold Goldschmidt, son commanditaire, qu’en 1895. Il en fit don au musée en 1903. Véritable synthèse de l’art de Gustave Moreau on peut la considérer comme son testament pictural. Sémélé – fille d’Harmonie et de Cadmos le fondateur de Thèbes – est ici représentée foudroyée, anéantie par la vision de Jupiter transfiguré. C’est là la conséquence de l’attention portée aux paroles de la perfide Junon, épouse légitime du Dieu. Cette dernière, jalouse, ayant pris pour gagner la confiance de Sémélé les traits de sa nourrice Béroé, lui avait suggéré d’exiger de son amant cette métamorphose qu’elle savait être fatale à une simple mortelle. Le personnage ailé se cachant les yeux est pour Moreau : « Le génie de l’amour terrestre, le génie au pied de bouc ». Mais il est parfois identifié à Bacchus, fruit de l’union tragique entre le dieu et Sémélé. Ce dernier, arraché du flanc maternel, aurait, selon le mythe, achevé sa maturation cousu dans la cuisse de son père. Autour du trône, dissimulés par les frondaisons, de nombreux personnages s’éveillent à une vie supraterrestre. Rompant avec la tradition iconographique, Moreau représente le dieu imberbe et en plaçant entre ses mains la lyre, attribut habituel d’Apollon ou d’Orphée, en fait un dieu poète. A la base du trône, deux allégories : la Mort qui, venant d’accomplir son ouvrage, porte une épée ensanglantée, et la Douleur qui, couronnée d’épines à l’instar du Christ, tient un lys, symbole de pureté. Pour le peintre, elles « forment [la] base tragique de la vie humaine ». Près de ces deux figures on distingue d’une part l’Aigle aux ailes déployées, attribut de Jupiter ; d’autre part Pan, divinité aux pieds de bouc, sur les cuisses duquel s’agitent une multitude de petits êtres, tentant de se dégager de leurs liens. Divinité tellurique, Pan établit la jonction entre le monde céleste et les enfers où règne Hécate, la Nuit. Elle apparaît au bas du tableau, la tête surmontée d’un croissant de lune. Près d’elle « s’entassent la sombre phalange des monstres de l’Erèbe, des êtres hybrides […] qui doivent attendre encore la vie de lumière, les êtres de l’ombre et du mystère, les indéchiffrables énigmes des ténèbres ». Les deux sphinx, au bas du tableau, symbolisent le passé et l’avenir et sont les gardiens de ce troupeau infernal. Partant de la partie inférieure de l’œuvre, il faut envisager son développement vertical comme constituant le parcours que doit effectuer l’âme vers des régions de plus en plus spiritualisées.

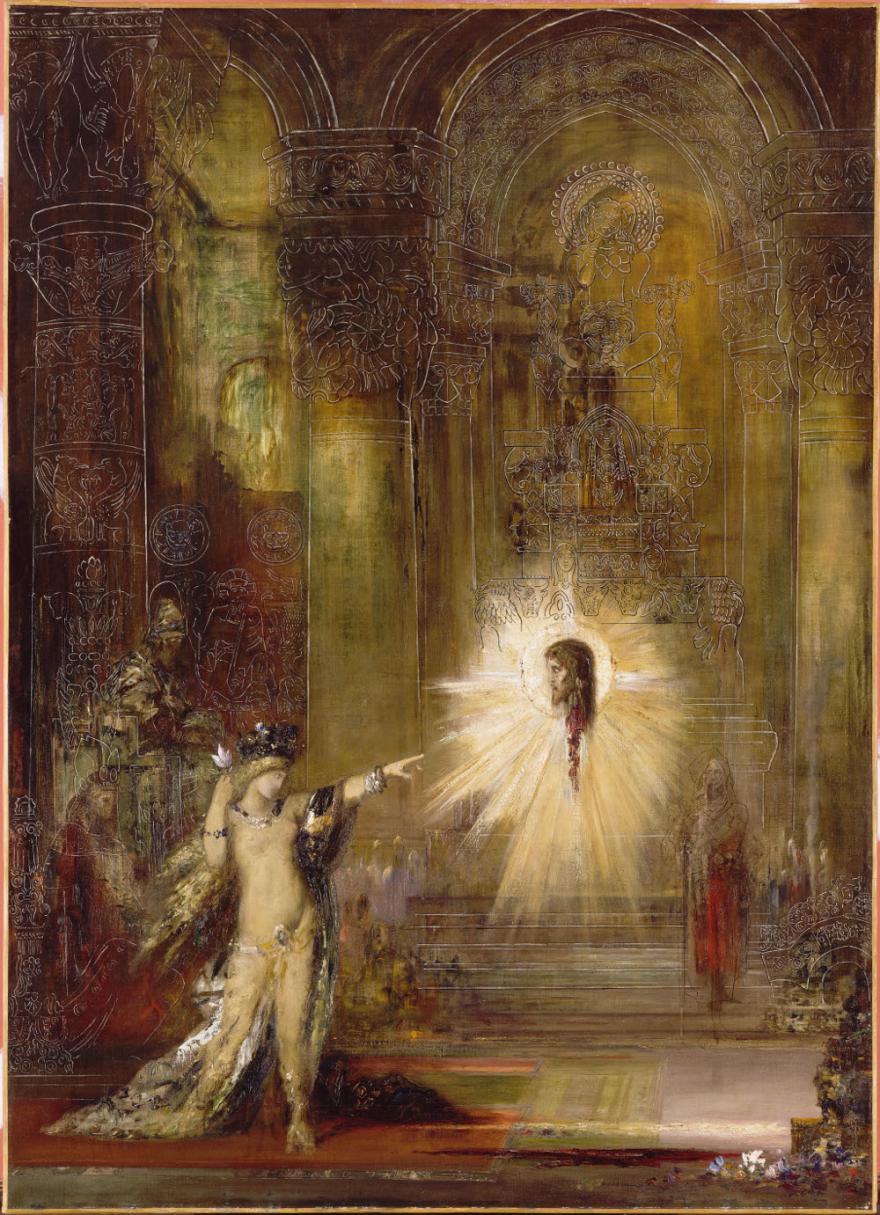

Peinture

L'Apparition

Non daté

Cette toile reprend l’iconographie de la célèbre aquarelle du même titre (Musée du Louvre, département des arts graphique, fonds du Musée d’Orsay) qui inspira à J.-K. Huysmans quelques belles pages de son roman A rebours. Elle illustre un épisode tiré du Chapitre XIV de L’Evangile de saint Mathieu. Jean-Baptiste, pour avoir stigmatisé l’union illégitime entre Hérodiade et le roi Hérode, a été enfermé. Pour se débarrasser de cet importun, la reine, au terme d’une danse que sa fille Salomé exécute devant le roi, l’engage à demander en récompense la tête de Jean-Baptiste. Ce court récit a donné lieu à de très nombreuses œuvres se focalisant sur la figure de Salomé qui n’est pourtant pas l’instigatrice du crime. Cette princesse juive va enflammer l’imaginaire des peintres, devenant l’archétype de la femme fatale. Gustave Moreau s’inscrit donc dans une tradition qu’il va subvertir en inventant cette apparition fantastique de la tête du précurseur nimbée, dégouttant de sang devant Salomé horrifiée. Dans ce tableau, on distingue : à gauche Hérode trônant, hiératique près de son épouse ; à droite le bourreau impassible, glaive en main ; sur le fond sombre un réseau de lignes dessine une architecture étrange et inquiétante mêlée à des figures de divinités païennes, à des motifs décoratifs médiévaux. Ce riche décor ornemental, caractéristique de l’art du peintre, emprunté aux siècles les plus reculés, aux civilisations les plus lointaines, rend cette scène difficile à situer dans l’espace et le temps et ajoute à son caractère énigmatique. Gustave Moreau transforme cet épisode biblique en une fable, un poème peint dont le propos se veut édifiant en même temps que prétexte au rêve.

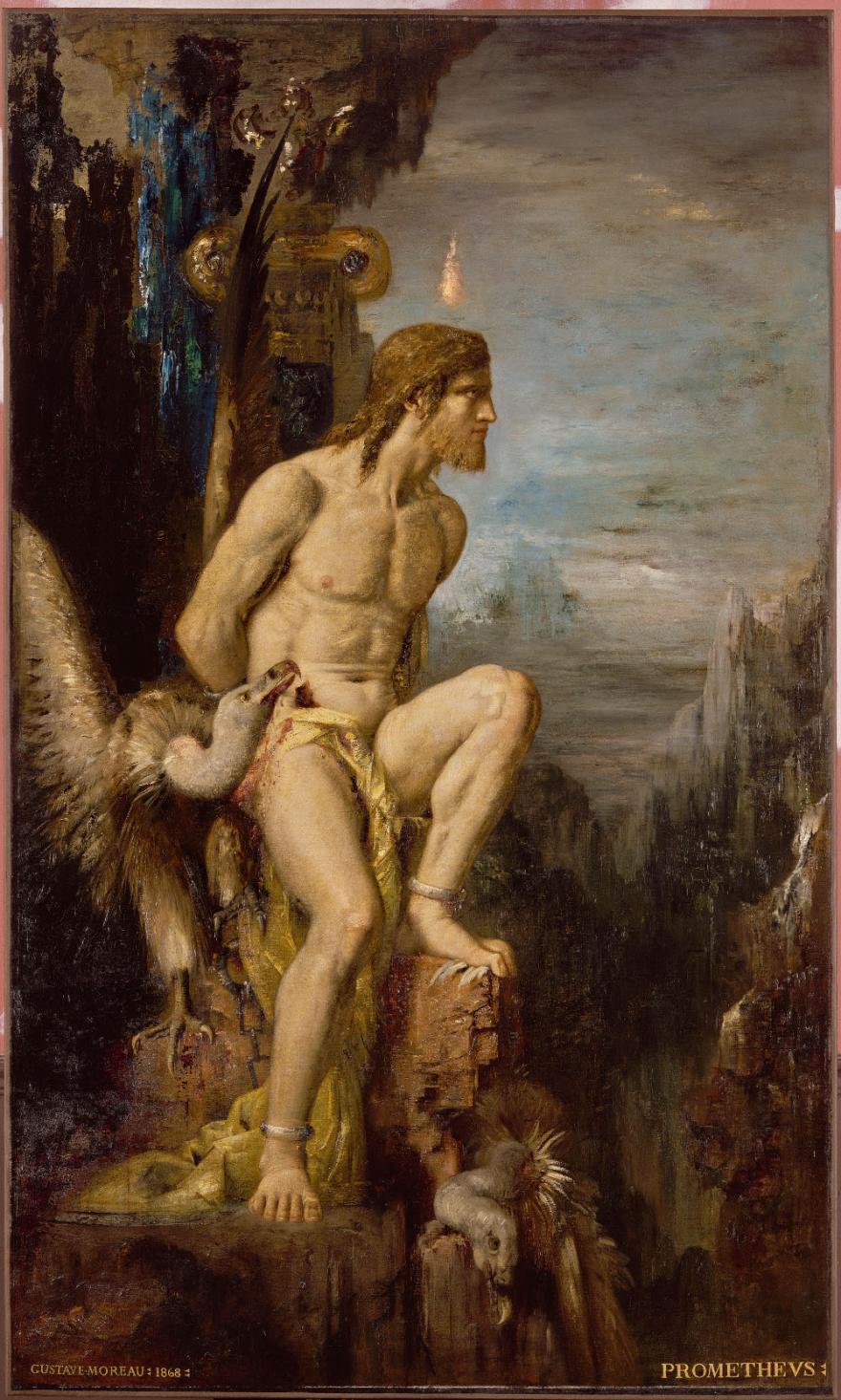

Peinture

Prométhée

1868

Prométhée est l'un des Titans de la mythologie grecque. Bienfaisant pour les hommes, il dérobe le feu aux dieux pour le leur livrer caché dans un bâton creux. Pour sa punition, il est enchaîné au sommet du Caucase, où un aigle lui ronge le foie qui sans cesse repousse. Délivré par Héraclès qui tue l'aigle, il est très populaire en Attique, pour avoir enseigné aux hommes le savoir fondateur d'une civilisation. Au Salon de 1868, ce Prométhée, rejeté par la critique, attire l'attention de Théophile Gautier : " M. Gustave Moreau n'a pas donné à son Prométhée les proportions colossales du Prométhée d'Eschyle. Ce n'est pas un Titan. C'est un homme auquel il nous semble que l'artiste ait voulu donner quelque ressemblance avec le Christ, dont, selon quelques pères de l'Eglise, il est la figure et la prédiction païennes. Car lui aussi il voulut racheter les hommes et souffrit pour eux ".

Peinture

Les Licornes

Non daté

« J’ai vu une des plus belles choses que j’aie jamais vue ! » voilà ce qu’écrivit le collectionneur Emile Straus, le 14 juillet 1887 au sortir de l’atelier de Gustave Moreau où il venait de découvrir Les Licornes. Le peintre refusa de se dessaisir de cette œuvre que lui avait commandée Edmond de Rothschild. Il lui substitua une aquarelle, d’un fini impeccable, David dansant devant l’Arche (non localisée). Il fut probablement froissé par les remarques du commanditaire souhaitant le voir en pousser plus avant l’exécution, ce à quoi il se refusa. Est-ce lui qui est visé dans cette note rageuse : « Assez de toutes ces réflexions critiques, de ces blâmes, de cette sévérité théorique, chez tous ces imbéciles dont l’intelligence en art, comme en tout, du reste, ne dépasse pas celle d’un concierge ou d’un charcutier. Quoiqu’ils pensent d’eux et quoi qu’ils fassent, ce ne sont que de sots » ? Cette peinture s’inspire, par sa thématique des six célèbres tapisseries de La Dame à la Licorne acquises par le musée de Cluny en 1882. Afin de parvenir à cette « richesse nécessaire », pilier de son esthétique, Moreau mêle des motifs ornementaux d’origine médiévale à d’autres inspirés de la Renaissance, n’hésitant pas à puiser dans des revues comme Le Magasin pittoresque. Il en parle comme : « [D’] une île enchantée avec une réunion de femmes, uniquement de femmes donnant le plus précieux prétexte à tous les motifs de plastique ». On aperçoit au loin la nef qui mena ces princesses en cet étrange lieu. Deux d’entre elles enlacent des licornes qui restent impassibles. Ces animaux légendaires, réputés farouches, ne se laissaient dit-on approcher que par des vierges. Toutes les femmes sont ici richement parées, l’une tient en main un lys symbole de pureté et une précieuse épée effilée. Sur les vêtements d’une autre figurent, délicatement dessinés, des animaux fabuleux, des combats épiques dont celui de saint Georges et le dragon. Le calice sur le coin droit de l’œuvre – Le Graal ? – participe du climat de mystère qui y règne. Moreau opère une singulière dissociation entre le dessin et les couleurs chatoyantes dont il use, obtenant des effets chromatiques et graphiques d’une rare subtilité. Il s’agit là d’une des créations parmi les plus séduisantes et sans doute des plus énigmatiques que nous ait léguée le maître du Symbolisme.

Peinture

La Vie de l'Humanité

1886

Le polyptyque La Vie de l'Humanité est composé de neuf panneaux sur trois rangs superposés, surmontés d'une lunette semi-circulaire figurant le Christ ensanglanté. Cette ascension douloureuse et rédemptrice explique le sens des panneaux rectangulaires qui illustrent la destinée humaine selon Moreau. L'artiste a voulu exprimer les correspondances entre les âges de la vie, les saisons et les heures du jour. Le registre supérieur est consacré à l'âge d'or personnifié par Adam, symbolisant l'enfance : le matin la prière, le midi l'extase, le soir le sommeil. Le second registre figure l'âge d'argent ou la jeunesse incarnée par Orphée, et dans cette version, par Hésiode encadrant Orphée : Hésiode le matin, l'inspiration, Orphée le midi, le chant, Hésiode le soir, les larmes. L'âge de fer, enfin, se matérialise dans Caïn, symbolisant la maturité : le matin le travail, le midi le repos, le soir la mort. Moreau commentait ainsi son œuvre : "Ces trois phases de l'humanité tout entière correspondent aussi aux trois phases de la vie de l'homme : la pureté de l'enfance : Adam. Les aspirations poétiques et douloureuses de la jeunesse : Orphée. Les souffrances pénibles et la mort pour l'âge viril : Caïn - Avec la rédemption du Christ". Le décor bucolique évoque le cadre champêtre des montagnes d'Hésiode, pasteur dans les montagnes, qui devint poète par nécessité morale. Orphée apparaît, quant à lui, adossé à deux colonnes symboles de la proportion, de la maîtrise, de la culture. Tendant le bras, il déclame devant les animaux charmés par son chant et inspirés par la muse Melpomène. Sur le troisième panneau, Hésiode est en larmes. On distingue la muse qui vient de l'abandonner. Emportant sa lyre dans l'éther. Adossé à un arbre, au bord de la mer, il pleure la perte de son inspiration. Moreau a-t-il voulu évoquer par ce rapprochement de la côte grecque et du manque d'inspiration le rejet par Hésiode de l'épopée et des exploits maritimes de la mythologie grecque ? Quoiqu'il en soit, le polyptyque entier porte aussi une autre signification. En effet, l'idée originale trouve sa source dans un polyptyque jamais achevé, dont Moreau eut l'idée en 1871, et qui se serait intitulée La France vaincue. On pourrait s'étonner, par ailleurs que Moreau, entre deux personnages de la Genèse, Adam et Caïn, ait cru bon de faire figurer Orphée, un dieu païen. Il voyait dans Orphée le vrai porteur d'espoir, convaincu qu'il était "extrêmement ingénieux et intelligent d'avoir pris pour le cycle de la jeunesse et de la poésie une figure de l'Antiquité païenne au lieu d'une figure biblique, parce que l'intelligence et la poésie sont bien mieux personnifiées dans ces époques tout entières d'art et d'imagination que dans la Bible, toute de sentiment et de religiosité". Signé en bas à gauche : Gustave Moreau

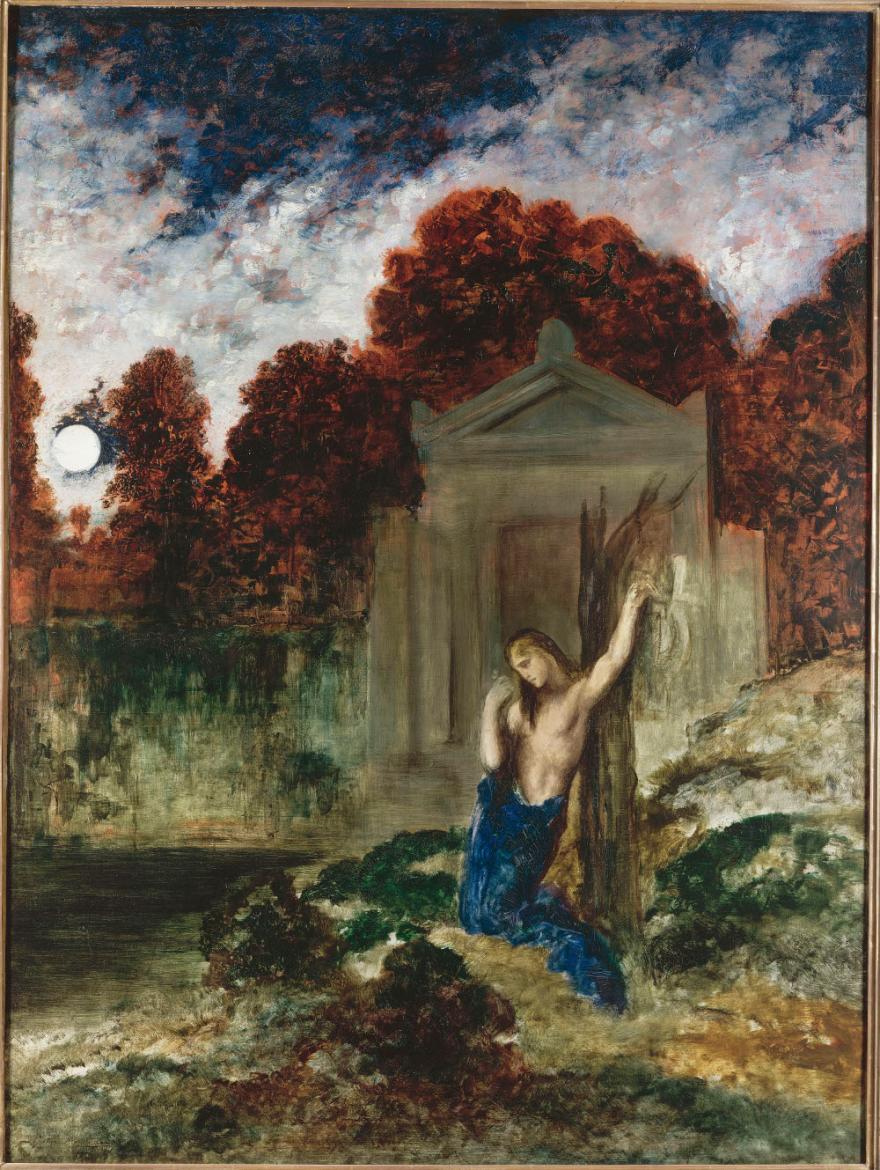

Peinture

Orphée sur la tombe d'Eurydice

Non daté

Pour rendre hommage à Alexandrine Dureux, qui mourut le 28 mars 1890, Gustave Moreau s’inspirant des Métamorphoses d’Ovide (Livre X 1-105) choisit d’illustrer un des mythes les plus poignants. Il conte comment la dryade Eurydice, lors d’une promenade en compagnie d’une troupe de naïades, fut mordue au talon par un serpent et mourut, et comment son époux Orphée, au désespoir, descendit aux enfers pour implorer d’Hadès, le souverain des ombres, et de Perséphone, fille de Zeus et de Déméter, la grâce de la ramener dans le monde des vivants. Son vœu fut exaucé sous condition qu’il ne se retourne pas avant d’avoir quitté les vallées de l’Averne. Mais impatient de revoir le visage de sa bien aimée, il enfreignit l’interdit divin et la perdit donc à jamais. C’est ce moment tragique que Moreau, exorcisant ainsi sa propre douleur, choisit de peindre. Il inscrit le fils d’ Œagre roi de Thrace et de la muse de Calliope au centre d’un paysage aux teintes automnales, au ciel crépusculaire faisant preuve d’une grande liberté de touche. Devant le mausolée, la crypte funéraire, brûle une lampe : « symbole du souvenir et de la piété fidèle et invincible ». L’aède est affaissé, sa lyre pend aux branches d’un arbre foudroyé : « L’âme est maintenant seule, elle a perdu tout ce qui était sa splendeur, sa force et sa douceur. Elle pleure sur elle-même dans sa solitude inconsolée. Elle gémit et sa plainte sourde et sans éclat est le seul bruit d’humanité de cette solitude de nuit. »

Peinture

La Parque et l'Ange de la mort

Non daté

La Parque et l’Ange de la Mort fut entreprise, de même qu’Orphée pleurant sur la tombe d’Eurydice, en 1890. Les deux œuvres se font l’écho du désespoir de Gustave Moreau à la mort, le 28 mars, d’Alexandrine Dureux sa « meilleure et unique amie ». Atropos, est la plus vieille, la plus terrible des trois Parques. Maîtresse de l’Avenir, c’est elle qui coupe à l’aide de ciseaux le fil de la vie filée par Clôthô et dévidée par Lachesis. Ici, elle tient par la bride le destrier d’un Ange de la Mort à qui l’artiste a donné, de même qu’à son Démon tentateur (Cat. 52, Cat. 238) ou à son Génies du Mal (Cat. 54), des ailes rouges. L’inquiétante silhouette de ce cavalier décharné rappelle certains Don Quichotte d’Honoré Daumier. Comme souvent chez Moreau, le mythe grec est mâtiné de christianisme. Ainsi fait-il se côtoyer Atropos – fille de la Nuit ou de Jupiter et Thémis – une figure mythologique et l’ange noir brandissant l’épée de feu qui, n’était-ce la robe noire de sa monture, pourrait bien être le quatrième cavalier de l’Apocalypse : « […] je vis paraître un cheval pâle, et celui qui était monté dessus s’appelait la Mort, et l’enfer le suivait ; et le pouvoir lui fut donné sur la quatrième partie de la terre, pour y faire mourir les hommes par l’épée, par famine, par mortalité, et par les bêtes sauvages. » (Apocalypse de Saint Jean, chap. VI, v. 8). Moreau inscrit ces personnages au centre d’un paysage désolé, de fin du monde. Il détache leurs silhouettes sur un ciel nocturne troué par une lune ensanglantée et par l’auréole de l’ange qui, dénué de visage, inspire la terreur. Les contours de sa monture rappellent ceux d’un cavalier dans La Découverte du meurtre d’Holopherne de Botticelli qu’il avait copié en août 1858 à la Galerie des offices à Florence. La Parque penchée, écrasée par son lourd vêtement de deuil, a l’aspect d’une pleureuse. L’œuvre très empâtée, travaillée au couteau, griffée, presque expressionniste, fascine et l’on se prend en la voyant à songer à certaines œuvres de Georges Rouault, qui fut l’élève de Moreau et le premier conservateur de son musée.

Peinture

Saint Georges et le Dragon d'après Carpaccio

Venise, 1858

Le séjour en Italie En 1849, après deux échecs au Prix de Rome, Gustave Moreau quitte l’École des Beaux-Arts. Fidèle à la tradition académique de l’époque et afin de compléter sa formation, il décide quelques années après de faire - à ses frais - un voyage d’étude en Italie. D’octobre 1857 à septembre 1859, il séjourne à Rome, Milan, Venise et Naples. À Rome, il fréquente les pensionnaires de la Villa Médicis et se lie d’amitié avec Degas. À Venise, où il séjourne de mi-septembre à décembre 1858, il étudie et copie les œuvres du peintre Vittore Carpaccio. Contemporain de Michel-Ange et de Raphaël, ce peintre attire l’attention des artistes dans les années 1850, dont Théophile Gautier qui, dans son Voyage en Italie, s’enthousiasme pour l’artiste : « Nous sommes étonnés que le nom de Carpaccio ne soit pas plus généralement connu ; il a toute la pureté adolescente, toute la séduction gracieuse du peintre d’Urbin [Raphaël] dans sa première manière, et de plus cet admirable coloris vénitien qu’aucune école n’a pu atteindre ». Cet art du coloris correspond aux intérêts de Moreau qui entend se consacrer, comme il l’écrit à ses parents, à des « études de valeur et de tons décoratifs », et les nombreuses copies qu’il réalise d’après les compositions monumentales de Carpaccio durant son bref séjour à Venise témoignent d’une véritable fascination pour lui. Degas qui l’attendait à Florence, dans une lettre datée du 27 novembre 1858, dut le rappeler à l’ordre : « c’est assez de complaisance vis-à-vis de vos penchants à la couleur […] car j’ai une grande envie de vous revoir avant de m’en aller en France, et vous m’aviez promis d’être moins longtemps absent. […] Allons, roulons ce fameux Saint Georges, et les petits morceaux d’après Carpaccio et venons dessiner un peu ici ». Moreau et Carpaccio Saint Georges et le Dragon est conservé à la Scuola San Giorgio degli Schiavoni, au rez-de-chaussée, dans la salle dite des Dalmates. Pour copier cette œuvre, Moreau a d’abord effectué, à l’aide d’un calque, un relevé précis de la composition. Un échafaudage lui fut sans doute nécessaire car elle est encastrée en hauteur dans les boiseries. Ce relevé, toujours conservé au musée, fut ensuite soigneusement reporté sur la toile. Une fois achevée, le peintre roula sa copie et l’expédia, le 28 novembre 1858, à Paris. Une autorisation délivrée par l’Accademia delle Belle Arti de Venise en témoigne. Parmi les autres tableaux de Carpaccio copiés à Venise, signalons ceux eux aussi conservés à la Scuola : Saint Jérôme conduisant au monastère le lion blessé et le Triomphe de saint Georges, mais aussi quatre des neuf épisodes de La Légende de Sainte Ursule exposés dans les galeries de l’Académie (L’Arrivée des ambassadeurs chez le roi de Bretagne, Le Départ des ambassadeurs, La Rencontre avec le pape à Rome, L’Apothéose de sainte Ursule). Moreau choisira bien plus tard d’accrocher ces copies dans le Cabinet de réception au 1er étage de sa maison-musée, où elles sont toujours visibles. Au début du mois de juin 2024, la copie de Saint Georges et le Dragon de Vittore Carpaccio (c. 1465 – c. 1525) a été restaurée par Véronique Sorano-Stedman. Possédant les mêmes dimensions que l’originale, cette toile du fait de sa taille imposante (3,58 m x 1,40 m) n’a jamais quitté l’atelier du 3ème étage depuis l’ouverture du musée en 1903. Son décrochage des cimaises constitue donc un évènement qui offre à l’équipe scientifique du musée une occasion exceptionnelle de l’observer et de l’étudier de près. Cette œuvre a été décrochée et restaurée pour la dernière fois il y a plus de 30 ans, à l’occasion de la rénovation des salles du 3ème étage menée en 1993 sous la direction de Geneviève Lacambre, alors directrice du musée. L’intervention avait alors permis de consolider la toile originale, très fragile, et de décrasser la couche picturale assombrie par l’oxydation du vernis et une importante couche de poussière. L’étoffe qui recouvrait le cadre depuis l’origine, très déchirée et devenue brunâtre, a été déposée et remplacée par un tissu de texture identique, fabriqué et teint spécialement d’après les couleurs retrouvées sur quelques fragments protégés de la lumière (de couleur rose intense avec un motif de points jaunes). Cette opération avait reçu le soutien financier des Amis du musée. Le décrochage : une opération complexe et délicate Télécharger cette notice au format PDF :