Atelier du 2e étage

Les objets

Peinture

Les Filles de Thespius

Tableau débuté en 1853. Toile agrandie en 1882

Gustave Moreau commença probablement cette peinture vers 1853, elle devait être bien engagée en 1858 puisque sa mère lui écrivit, le 22 janvier, alors qu’il séjournait en Italie : « Ton père me demandait hier soir si je croyais que tu composeras quelque chose de mieux que ton Hercule au milieu des femmes. Pour moi, je pense que tu as fait d’énormes progrès, je ne serai donc pas très étonnée car j’ai une énorme ambition pour mon fils et je suis persuadée qu’il la satisfera ». L’œuvre, agrandie en 1882, resta « en voie d’exécution ». Sa partie centrale se ressent fortement de l’influence de Théodore Chassériau et de son tableau le Tepidarium (Paris, musée d’Orsay, RF 71) exposé au Salon de 1853 puis à l’Exposition universelle de 1855. Moreau livre ici une vision très personnelle d’un mythe rarement représenté, car jugé scabreux. Hercule, le fils de Jupiter et de la princesse thébaine Alcmène, âgé de 18 ans avait mis à mort le lion de Cithéron qui ravageait les troupeaux d’Amphitryon, son père putatif, et ceux du roi Thespius. Ce dernier, soucieux de sa descendance et pour prouver sa reconnaissance au héros qui séjournait chez lui fit en sorte qu’il s’unisse à ses 50 filles. C’est le moment qui précède « ce grand acte de génération » que le peintre choisit de représenter. Hercule est assis au centre dans une pose méditative très michelangelesque, derrière lui : « deux cippes [...] portent le soleil et la lune tous deux naturellement symbolisés par des taureaux et des sphinx : les deux pôles de la vie, de la création, emblème de cette dualité constante des deux sexes ». Moreau est parvenu à varier heureusement les physionomies et les poses des filles du roi. Dans ce gynécée cyclopéen certaines déambulent, d’autres sont assoupies, quant au demi dieu selon Moreau, il : « […] sent en lui l’immense tristesse de celui qui va créer, qui va donner la vie en même temps que cette grande exaltation d’âme qui vient l’assaillir, lui voué au sacrifice, à chaque acte de sa destinée fatale. Toute la gravité religieuse des races primitive est en lui. Un dieu l’anime et le soutient »

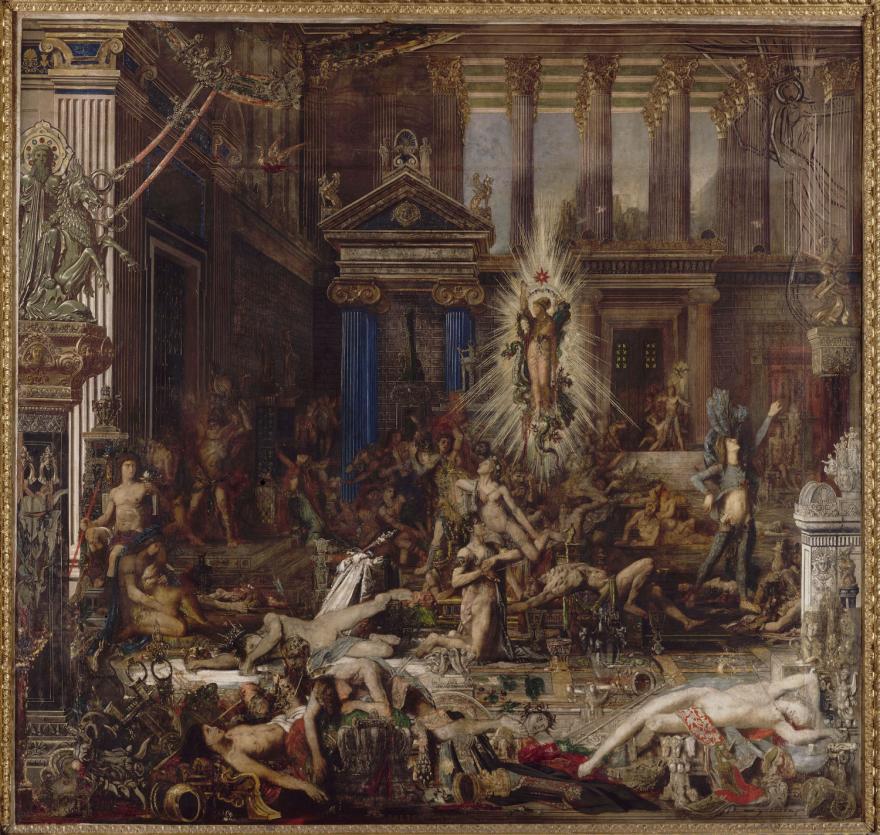

Peinture

Les Prétendants

Tableau commencé en 1852. Toile agrandie vers 1882.

Le projet des Prétendants remonte à 1852, mais Gustave Moreau y travailla principalement après le retour d’Italie, fin 1859. La peinture, jamais achevée, n’acquit ses dimensions définitives qu’en 1882 par l’ajout de bandes de toile verticales et horizontales dont les raccords demeurent visibles. Par son format monumental, son ordonnance générale, elle fut souvent comparée aux Romains de la Décadence de Thomas Couture (Paris, Musée d’Orsay, Inv. 3451) daté de 1847. Elle fascina Jean Lorrain qui l’évoque au chapitre 31 de son roman Monsieur de Phocas publié en 1901. Le sujet est tiré du Chant XXII de L’Odyssée. Ulysse, de retour à Ithaque massacre les jeunes princes qui pendant son absence courtisaient Pénélope, son épouse. Il est représenté arc en main dans le fond du tableau, la tête sommée de la chouette, animal attribut de Minerve. La déesse apparaît surplombant cette scène de carnage le corps entouré d’un halo à l’instar d’un Christ du Jugement Dernier. De cette profusion de corps, plusieurs figures se détachent : à droite, celle androgyne du jeune homme vêtu de bleu (inspiré d’une sculpture antique du dieu Atys, copiée au Musée des Offices à Florence en 1858) ; au centre celle du prince-poète à genoux accoudé à une lyre personnifiant l’aède Phémios qu’Ulysse épargna à la demande de son fils, Télémaque. Pour Moreau : « cette figure inquiète mais non détournée de son rêve poétique [personnifie], la belle, la jeune Grèce, mère des arts et de la pensée méprisant la mort et défiant la fatalité. ». A gauche deux éphèbes attendent stoïquement la mort, l’un agenouillé tient embrassé une biche, l’autre, assis, lance au poing, porte à ses lèvres une coupe. Le peintre explique leur présence ainsi : « Les anciens avaient souvent dans leurs compositions les plus dramatiques de ces figures calmes servant de repos à l’esprit et aux yeux […] ces figures rappellent le spectateur à la beauté purement plastique, calme pour être plus belles. Ces morceaux tyranniques par leur air d’inopportunité, appellent les yeux à l’attention sans partage, et forcent l’esprit à préférer l’immobilité contemplative du corps humain à l’action et au mouvement du corps. »

Peinture

Léda

Non daté

L’union entre Léda – la femme de Tyndare roi de Sparte – et Jupiter métamorphosé en cygne, fut pour les peintres une source constante d’inspiration. Ce mythe leur offrait un prétexte à la réalisation d’un beau nu féminin non dénué d’érotisme. Citons Léonard de Vinci, Rubens, Véronèse, le Corrège ou Michel-Ange. Sa Léda, aujourd’hui perdue, servit de modèle à une sculpture de Bartolomeo Ammannati. Moreau en possédait un moulage en plâtre dont il se souvint lorsqu’il exécuta, en 1865, cet ambitieux tableau. Il conçoit une Léda ambiguë en ce qu’elle peut être assimilée à la figure de la Vierge de l’Annonciation ou du Couronnement donnant là un bel exemple de son syncrétisme. Dans le coin droit l’Amour terrestre, victorieux, s’envole à la conquête du monde. Deux génies ailés élèvent le diadème et le foudre emblèmes de la puissance de Jupiter près de l’aigle, son animal attribut. Au pied du couple transfiguré se pressent pour l’adorer les divinités moyennes symbolisant la nature : faunes, dryades, hamadryades, nymphes… On distingue agenouillé le Dieu Pan divinité tellurique qui : « symbolisant toute la nature, dans son geste de prêtre appelle tout ce qui vit à la contemplation du grand mystère ».

Peinture

Les Chimères

Signé et daté en bas à droite 1884

Commencée vers 1880 cette grande peinture, à qui ses tonalités éteintes et son dessin raffiné donnent l’aspect d’une tapisserie médiévale, ne fut jamais achevée. Moreau la data de 1884, année de la mort de sa mère. Elle s’inspire, pour la composition, du Martyre des dix mille chrétiens au mont Ararat, de Vittore Carpaccio dont le peintre avait réalisé plusieurs études au Musée de l’Académie à Venise. Son iconographie est complexe. Sous-titré Décaméron satanique, elle fait se côtoyer : « […] toutes les formes de la passion, de la fantaisie, du caprice chez la femme ». Les personnages sont le plus souvent accompagnés du monstre, de la chimère qu’a engendré leur imagination. On distingue au centre l’allégorie de la Luxure montée sur un bouc, et plus bas une figure énigmatique – Ève ? – enlaçant un serpent à tête humaine. Sur la droite une femme – Europe ? – est assise sur le dos d’un taureau ailé, une autre, richement vêtue caressant la tête d’une licorne, semble sœur de cette Dame à la licorne figure centrale dans les six célèbres tentures du musée de Cluny tissées aux alentour de 1500. Une femme, demi nue, bâton en main, s’est arrêtée pour écouter la voix d’un ange ou plutôt la musique qu’il verse à son oreille à l’aide d’un instrument. Les femmes ici rassemblées sont à divers stades de leur évolution spirituelle, les rochers escarpés, les montagnes symbolisent le chemin qu’elles ont encore à parcourir pour faire leur salut, obtenir le pardon de leurs fautes. La rédemption est symbolisée par une petite croix à peine visible au faîte d’une montagne : « Dernière étape de la vie, dernière épreuve régénératrice et bienfaisante, dernier refuge de l’Être qui a pu éviter ou vaincre, après les épreuves cruelles, le rêve chimérique, le rêve terrible de ruine, de douleur et de mort. »

Peinture

Les Rois Mages

Non daté

Cette grande composition dont le projet remonte à 1860, agrandie en 1882, est semble t-il restée à l’état d’ébauche. Elle ne fut jamais vernie. Gustave Moreau y apposa pourtant sa signature. Elle fit l’objet de multiples études préparatoires et d’une variante non plus carrée mais rectangulaire (Cat. 579). Le sujet du cortège des rois mages évoqué par saint Matthieu au chapitre deux de son Evangile a inspiré nombre de peintres de la Renaissance italienne. Mais en le traitant sous la forme d’une longue théorie de cavaliers, d’hommes et de femmes, d’animaux… Gustave Moreau s’est sans doute plus particulièrement souvenu de la célèbre fresque peinte par Benozzo Gozzoli dans la chapelle du Palais Médicis-Riccardi à Florence. Il en possédait quelques photographies et, en 1858 lors de son séjour à Florence, en réalisa plusieurs études dont une à l’aquarelle (Cat. 332). Ce long cortège se veut représentatif de l’Humanité toute entière. Ainsi les trois Mages symbolisent, chacun suivant la couleur de sa peau, les différentes races humaines « à la suite de ces jeunes rois marchent le poète, le peuple et toute la caravane. Le poète entouré de la phalange des jeunes chantres, de cette harmonie qui est la base du chant sacré […] l’épouse et son précieux fardeau, l’époux tenant la gerbe, le soldat offrant l’épée, et, au dernier rang la vierge isolée et solitaire […] En avant, précédant les rois, le groupe des néophytes, pages célestes, anges de la terre, martyrs futurs entonnant l’hymne de mort et de vie. » Ce voyage doit mener : « cette armée de peine, de grâce, d’amour, de gloire, de pauvreté au but tant désiré, au petit enfant Dieu au rédempteur (de l’Humanité). » Pour en savoir plus sur la technique utilisée par Gustave Moreau https://c2rmf.fr/etude-de-matieres-picturales-les-rois-mages-de-gustave-moreau

Peinture

Messaline

1874

Valeria Messalina est la troisième épouse de l’empereur Claude. Nombre d’historiens de la Rome antique parmi lesquels Suétone ou Tacite la stigmatisèrent et virent en elle une débauchée aux appétits sexuels insatiables. L’abbé Ladvocat dans son Dictionnaire la qualifia de « monstre d’impudicité et de dérèglement ». Gustave Moreau s’est sans doute inspiré de la sixième Satire de Juvénal pour définir son sujet. Sous son pinceau, Messaline, figure emblématique de la décadence romaine, devient une allégorie de la luxure. Cette imposante huile sur toile datée de 1874 fut laissée « en voie d’exécution ». Il en existe plusieurs variantes dont une à l’aquarelle d’un grand raffinement de coloris. Ici l’impératrice déchue s’apprête à s’unir à un « jeune marinier du Tibre ». Près d’elle une vieillarde, l’entremetteuse, est assimilable – un fuseau et des ciseaux pendent à sa ceinture – à la troisième des parques, Atropos. Dans un coin sommeillent les « victimes » épuisées de vices. Ces personnages pour Moreau symbolisent : « La jeunesse sans frein, la débauche sans fond, la mort sans espérance ». Il traite ce sujet scabreux en moraliste : « L’idée est la débauche conduisant à la mort ». Loin de céder à une érotisation de cette scène, en contempteur du vice celui même d’un second Empire jugé par lui déliquescent, il conçoit une Messaline d’une beauté froide, hiératique, livide comme déjà frappée de mort. « C’est [écrira t-il] en élevant ce sujet d’histoire à la hauteur de l’allégorie et du symbole que j’ai fait de ce sujet un poème satanique des plus nobles ».