Rez-de-chaussée

Salles A,B,C,D,E, F

Les objets

Dessin

Carton pour le tableau "Tyrtée"

Non daté

Ce carton est une étude préparatoire d’un détail du second plan de Tyrtée chantant pendant le combat exposé dans l’atelier du 2e étage (Cat. 18), peinture ambitieuse à laquelle Moreau commença de travailler dès les années 1860 et qu’il laissa, après l’avoir agrandi en 1882, inachevée. Tyrtée, poète grec du VIIe siècle avant J.-C., selon la tradition accréditée par Pausanias et nombre d’écrivains gréco-romains, aurait été envoyé par dérision, mépris, par les Athéniens aux Spartes qui demandaient un poète pour relever le courage de leurs troupes alors en guerre contre les messéniens. Ce vieux professeur boiteux, tenu pour fou, se révéla d’une grande éloquence. Par ses chants guerriers, ses exhortations, il mena les spartes à la victoire. Les divers fragments des poèmes de Tyrtée sont regroupés sous le titre Les Messéniques. Moreau possédait dans sa bibliothèque la traduction de certains d’entre eux. L’une, en vers français, due à Louis Poinsinet de Sivry publié en 1758 ; l’autre, en prose, se trouve dans l’Essai sur les révolutions anciennes et modernes de Chateaubriand qui parut pour la première fois en 1797. Il n’est pas indifférent de savoir que le sculpteur Henri Chapu exécuta, en 1854, un bas relief (Tyrtée, musée Henri Chapu, Le Mée-sur-Seine, MHC 064) et plusieurs dessins intitulés Tyrtée d’autant qu’il côtoya Moreau en Italie. Or c’est probablement à ce moment là que ce dernier conçut l’idée de placer le chantre grec au centre d’une de ses œuvres. Il recopia alors dans les Mémoires d’outre-tombe (Livre XXIIème, Chap. 5) ce court extrait des Messéniques cité, de mémoire, par Chateaubriand : « Les femmes se plaisent à contempler le jeune homme resplendissant et debout : il n’est pas moins beau lorsqu’il tombe au premier rang ». Cette phrase servit sans doute de base à ses réflexions pour sa peinture dont toute la composition se devait selon lui d’exprimer : « l’idée de jeunesse ». Moreau soigna particulièrement le dessin de ce carton mêlant différentes techniques graphiques : fusain, mine de plomb, craie blanche, plume et encre noire. Comme tel, il est tentant de rapprocher de certains dessins de Jean-Dominique Ingres. Les têtes, les corps agonisants sont ici singulièrement imbriqués. Deux figures d’adolescent se détachent pourtant, Moreau en a laissé, sous forme manuscrite, une description très lyrique que nous extrayons d’un long texte probablement rédigé vers 1860 : « Aux pieds du poète, charmant débris de ce piédestal humain formé par les corps de cette jeunesse expirante, se trouve une figure de jeune adolescent dans sa fleur. Un genou à terre, il tombe frappé de mort, sa main gauche à l’endroit où le fer est entré presse le laurier sacré que le poète lui a donné au moment du combat. C’est une figure de tombeau, blanche, pure, noble encore en son maintien d’expirant, pensant <n’oubliant pas>, pas à l’heure funèbre, ses instincts et son éducation de Grec. C’est la Grèce expirante avec le sourire aux lèvres et le laurier à la main [...] Cette figure est doublée par celle d’un jeune guerrier qui, également atteint d’un trait mortel, offre a Tyrtée, avant d’expirer, la couronne d’or et la palme qui annonce la victoire. C’est le soldat de marathon. »

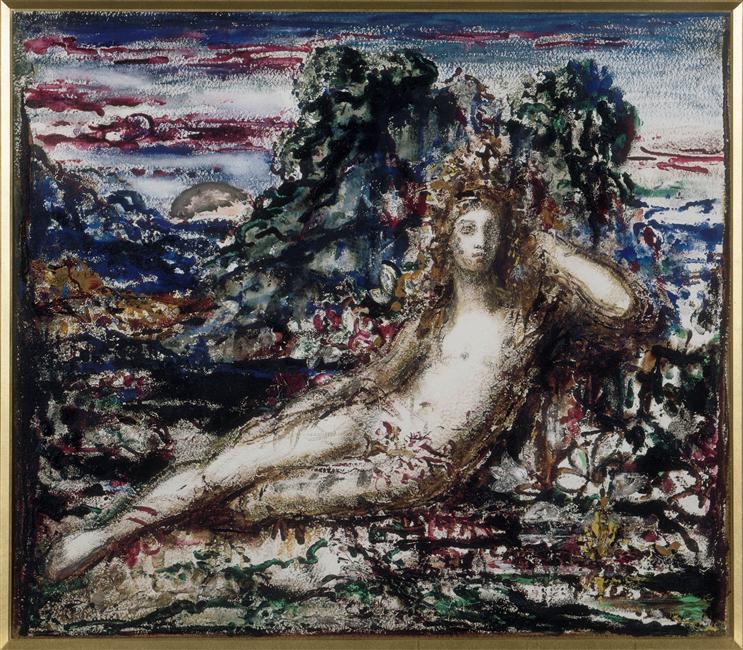

Aquarelle

Narcisse

Non daté

Le mythe de Narcisse, fils du dieu fleuve Céphise et de la nymphe Liriopé, est conté par Ovide dans ses Métamorphoses (Livre III 407-510). Ce jeune homme courtisé, car d’une grande beauté, repoussa toutes avances, éconduisant même la nymphe Echo. La déesse Rhamnusie (ou Némésie), « déesses de l’indignation et du dépit », pour le châtier de tant d’indifférence, exauça le vœu d’une de ses victimes : « Puisse-t-il aimer et ne jouir jamais de ses amours ». Alors qu’il s’abreuvait à une source, il s’éprit de sa propre image, cette passion lui fut fatale. Pourtant, descendu aux enfers, il cherchait encore dans les eaux du Styx son propre reflet. Parmi les nombreuses œuvres qu’inspira à Moreau ce mythe, cette grande aquarelle sur « papier torchon » est sans doute la plus aboutie, la plus séduisante. Œuvre de maturité, une note manuscrite indique son souhait de la voir encadrée peut-être dans ce cadre très ornementé dont il laissa l’esquisse exposée dans le meuble à dessin du troisième étage (Des. 3563). La position de Narcisse – étendu sur le coté gauche, le torse relevé ; son corps définissant une diagonale – n’est pas sans rappeler celle de son homonyme peint dans la Maison de Marcus Lucretius Fronto à Pompéi. Mais le rapprochement s’arrête là. Moreau oppose aux rochers nus et gris de la fresque pompéienne une luxuriante végétation que colorent par touches les lueurs rougeoyantes d’un soleil déclinant. Vision panthéiste, il compose un hymne à la nature, où l’humain et le végétal communient, sont en symbiose. Il ébaucha en août 1897 un court texte, sorte d’ekphrasis, dont les termes entrent idéalement en résonance avec cette aquarelle : « Déjà la frondaison ardente, déjà la fleur enlaçante, déjà la végétation avide s’emparent de ce corps adoré, de cet amant s’oubliant en lui-même dans la contemplation idolâtre de l’être. Bientôt il rentrera dans le sein, dans l’essence de cette nature qui s’adore, qui se contemple elle-même, qui mourra avec lui pour revivre plus belle, plus resplendissante encore et toujours plus solitaire dans son rêve, toujours plus entière à elle-même. Et le soir ce beau corps et cette mystérieuse nature se fondront dans un suprême et ineffable embrasement. »

Peinture

Décollation de Saint Jean-Baptiste

Non daté

L'épisode de la Décollation de saint Jean-Baptiste est mentionné dans le Nouveau Testament par deux évangélistes, Matthieu (Mt XIV, 1-12) et Marc (Mc VI, 14-29). Emprisonné pour avoir dénoncé l’union d’Hérode Antipas avec Hérodiade, femme de son frère, Jean-Baptiste eut la tête tranchée sur la suggestion d’Hérodiade, avec la complicité de sa fille, Salomé. Cette dernière, au terme d’une danse, demanda à Hérode la tête du saint sur un plateau. Gustave Moreau peint le moment où le bourreau s’apprête à lever son épée pour couper la tête de Jean-Baptiste. Ce dernier, au centre de la composition, se tient agenouillé dans une attitude de prière sur une estrade souillée du sang des précédentes victimes. Salomé attend, impassible, que l’exécution s’accomplisse. Cet épisode qui intéressa Moreau n’est pas détaillé dans les Evangiles mais dans « La Vie de saint Jean-Baptiste », extraite de La Légende Dorée de Jacques de Voragine. Une petite étude préparatoire de la Décollation, mise au carreau (Des. 1727), comporte quelques différences avec l’œuvre finale. Le plat destiné à recevoir la tête de Jean-Baptiste n’est plus tenu par Salomé ; placé au pied de l’estrade, il permet d’équilibrer la composition pyramidale du tableau. Par ailleurs, les détails architecturaux présents sur le dessin ne sont plus que suggérés sur la toile dont le fond est traité dans des tonalités d’ocre et de brun. A droite, quelques marches descendant au cachot se laissent deviner ; à gauche, un anneau accroché au mur, servant à lier les détenus, permet de situer l’action dans une prison. Cet anneau est retrouvé dans une petite peinture, Salomé à la prison (Tokyo, musée national d’art occidental, P. 1959.196), première œuvre sur ce thème à sortir de l’atelier en 1872. Au début des années 1870, Gustave Moreau traita le sujet sous divers angles ou à différents moments du récit. Une autre peinture exposée dans la salle E du musée, également intitulée Décollation de Saint Jean-Baptiste (Cat. 789), met en présence les trois mêmes personnages une fois le forfait accompli. Gustave Moreau connaissait probablement la Salomé d’Henri Regnault (New York, The Metropolitan Museum of Art), œuvre exposée au Salon de 1870, dont il paraît reprendre la position du bras de Salomé dans sa propre peinture. En proposant une scène réduite aux trois personnages principaux, Moreau semble également s’être inspiré de La Décollation de saint Jean-Baptiste de son ami Pierre Puvis de Chavannes (Birmingham, Barber Institute of Fine Arts), présentée aussi en 1870. Selon Geneviève Lacambre, le thème de saint Jean-Baptiste et Salomé aurait été traité par Moreau en réaction aux évènements contemporains de la défaite de la guerre de 1870 et de la Commune. Après son projet abandonné de polyptyque la France vaincue, il se peut que le peintre ait songé à une composition non plus allégorique mais basée sur des épisodes bibliques suggérant la décadence des temps présents, comme le montrerait un dessin en frise (Des. 1705) - projet de polyptyque ou de prédelle - sur le thème de la mort de Jean-Baptiste, de Salomé et d’Hérode, souverain faible comme Napoléon III.

Peinture

Fée aux griffons (Grisaille)

Non daté

Parmi les sujets qu’enfanta l’imagination prolifique de Gustave Moreau celui de la fée aux griffons, récurrent dans son Œuvre, n’est pas le moins énigmatique. Cette iconographie s’impose comme une nouvelle variation autour de la question, chère au maître symboliste, du corps féminin inaccessible ou mortifère. Représentée le plus souvent étendue ou assise au fond d’une grotte – métaphore du sexe féminin – cette fée est sœur de Galatée, Hélène, Dalila ou Salomé. Cette grisaille est sans doute le premier état d’une peinture laissée inachevée. Moreau ne la signa pas mais devait en être satisfait puisqu’il « l’enchâssa » dans un beau cadre néo-Renaissance du même modèle que celui de Jupiter et Sémélé exposé au troisième étage (n° 91). Un dessin (MGM. Des. 3574) et deux peintures de petites dimensions (MGM. Cat. 714, Cat. 885) peuvent en être rapprochés. Ils en diffèrent en ce que le bras droit de la fée n’est pas étendu le long du corps mais replié derrière la tête. Dans cette grisaille – comme dans une aquarelle d’un chromatisme somptueux exposée salle C (Cat. 582) – la fée apparaît debout. Au fond d’un défilé, encadrée par d’obscures masses rocheuses, elle s’inscrit sur un ciel menaçant déjà gagné par les ténèbres. Ayant rejeté le manteau doré qui la drapait, elle s’offre nue aux regards. L’œil fixe, elle scrute le lointain dans l’attente du chevalier ou du poète jugé digne de faire sa conquête. La lyre suspendue à son côté l’assimile à une poétesse ou une muse. Sa physionomie peut être rapprochée de celle d’Hélène, iconographie dont Moreau laissa plusieurs variantes (la plus accomplie fut exposée au Salon de 1880). Comme l’héroïne troyenne elle est coiffée d’une couronne de perles et tient dans sa main, tel un sceptre, la fleur de lotus. L’artiste en parle comme d’une « beauté suprême et royale [...] gardée par des griffons qui la tiennent à l’abri des entreprises téméraires du vulgaire ». Ces derniers s’ébattent à ses pieds subjugués. Animal hybride, le griffon possède la tête, les ailes de l’aigle et le corps et les pattes du lion. Nombres de mythes et légendes en font les gardiens des trésors et des secrets. Les analogies entre les lignes sinueuses que définit le corps marmoréen de la fée et celles du corps d’Omphale (Hercule et Omphale, MGM, Inv. 13989) ou de la Sirène (Le Poète et la Sirène, MGM. Cat. 66) sont évidentes. Les lignes sinueuses que définit le corps marmoréen de la fée contrastent avec la rectitude de la colonne amalgamant divers éléments architecturaux dont un chapiteau ionique. Elle s’élève sur ce qui semble un autel de sacrifice de type grec et est surmontée d’une urne dans laquelle sont enclos, les mystères dont cette nouvelle Sibylle est l’inquiétante gardienne. Moreau réunira de nouveau ces deux éléments dans le dessin de son monument funéraire et de celui identique d’Alexandrine Dureux, au cimetière Montmartre (Des. 12813) s’offrant, au terme de son existence, les réceptacles où enfermer à jamais les secrets de sa vie d’homme et d’artiste si âprement défendus durant son existence.

Peinture

Ève

Non daté

Qu’elles soient sculptées ou peintes, les représentations d’Ève abondent au XIXème siècle. L’État se porta acquéreur de nombre d’entre elles. Citons les peintures d’Adolphe Brune (Salon de 1870), Laurent Bouvier (Salon de 1872), Armand Berton (Salon de 1882) ; ou les sculptures de Gustave Gaston-Guitton (Salons de 1875 et de 1876), Alfred Boucher (Salon de 1878), Eugène Hiolle (Salon de 1883), Eugène Delaplanche (Salon de 1891) et Ernest Dagonet (Salon de 1895). La Mère du genre humain séduisit jusqu’à Jules Massenet qui composa sur un livret de Louis Gallet un « Mystère » créé le 18 mars 1875 au Cirque d’été. Si le troisième chapitre de la Genèse constitua à l’évidence une source d’inspiration commune à ces artistes, d’aucun purent en trouver une autre dans le Paradis perdu de John Milton connu en France dans la belle traduction de Chateaubriand, publiée en 1836. Gustave Moreau contribua lui aussi à enrichir l’iconographie d’Ève s’intéressant particulièrement à la confrontation avec le serpent tentateur conçu, à l’instar de Michel Ange, comme une créature hybride mi-homme mi-serpent. Le sujet qu’il définit dans une liste dressée vers 1860 dans son « livre rouge » (MGM. Arch. GM 500) – « Eve et le serpent, elle hésite, convoitise » – donna lieu à toute une série de peintures et aquarelles dont cette « grisaille », non signée, qui demeura inachevée. Elle est signalée à la date du 4 juin 1885 parmi les œuvres entreposées dans « cabinet de débarras près de l’atelier ». Moreau conserva le calque qui servit au report de la figure d’Ève (MGM. R. 17 n°14) sur la toile ainsi que trois dessins préparatoires (MGM. Des. 556, Des. 13397, Des. 1337-recto). Signalons l’existence d’une petite esquisse Ève exposée au troisième étage (Cat. 133) qui pourrait constituer une étape dans son élaboration. Plus colorée, elle en diffère par l’absence de cette guirlande végétale dont les fleurs et les feuilles, démesurées, presque monstrueuses, sont proches de celles visibles sur certains des panneaux de la Vie de l’humanité exposés au troisième étage (Cat. 216216) et, présentent de curieuses analogies avec celles peintes, à l’orée du XXème siècle, par le Douanier Rousseau dans ses jungles ou dans Le Rêve conservé à New York au Museum of Modern Art.

Peinture

Hésiode et les muses

Non daté

Riche en réminiscences de l’art de l’Antiquité et de la Renaissance, la peinture Hésiode et les Muses fut entreprise par Gustave Moreau peu de temps après son voyage en Italie. Des dessins préparatoires portant la date de 1860 (Des. 2968, 2970 et 2989) laissent supposer que la toile était alors en cours de réalisation. Le personnage d’Hésiode, poète grec du VIIIe siècle, était bien connu de Gustave Moreau surtout à travers les gravures de John Flaxman pour la Théogonie qu’il avait pu consulter dès son enfance dans la bibliothèque de son père. Le moment représenté ici est celui de la vocation poétique d’Hésiode, décrite dans le prélude de la Théogonie. Les neuf muses révèlent au poète berger les mystères divins et lui font cadeau d’un rameau d’olivier. Hésiode, coiffé d’un capuchon et tenant le bâton pastoral, semble recevoir un présent d’une muse agenouillée devant lui, tandis qu’une autre le couronne en présence du cygne sacré d’Apollon. Ce cadeau – une branche d’olivier - non représenté ici est visible dans une variante exposée au deuxième étage (Cat. 28), sans doute commencée dans les mêmes années et agrandie à la fin de 1882, dans laquelle Moreau ajoute Pégase et une végétation luxuriante entourant le groupe de personnages. Dans un commentaire rédigé à la fin de sa vie sur Hésiode et les Muses, le peintre explique : « Entouré des sœurs vierges, voletant légères autour de lui, murmurant les mots mystérieux, lui révélant les arcanes sacrés de la nature, le jeune pâtre <le pâtre enfant> étonné, ravi, sourit émerveillé, s’ouvrant à la vie toute entière./Néophyte sacré, il écoute ces leçons d’en haut mêlées de caresses et d’enchantements. Tandis que la nature, toute dans son printemps, s’éveille aussi et sourit à son chantre futur. /Les cygnes s’ébattent amoureusement, les fleurs s’ouvrent et s’animent, tout semble naître, tout s’éveille à l’amour divin, à ce contact de jeunesse, d’allégresse et d’amour. » Les souvenirs de la peinture de la Renaissance italienne sont évidents et l’on pense à Léonard de Vinci ou à Bernardino Luini pour la sveltesse des figures. Ces corps graciles ne sont pas sans rappeler ceux de la première version des Petites filles spartiates provoquant des garçons (Londres, The National Gallery) peinte par Degas, vers 1860-1862, au retour d’Italie. Les deux artistes amis avaient étudié ensemble à Florence, en 1859, les mêmes œuvres notamment celles de Botticelli. Par ailleurs, Moreau traite cette toile en camaïeu d’ocre et de rose comme ses copies de peintures d’Herculanum et de Pompéi faites au Musée national (alors musée Borbonico) de Naples (Castor, Pollux et Jupiter en trône, Inv. 13639, 13637 et 13613). Moreau ne considéra cette œuvre monochrome de format carré que comme une « grande ébauche » lorsqu’il décrivit, le 4 juin 1885, le contenu de son atelier comparativement à la version agrandie conservée au deuxième étage du musée (Cat. 28). Il semble bien qu’il ne l’ait jamais reprise par la suite. Il la fit cependant richement encadrer, preuve qu’il en était satisfait.